文章を作るとき、アイデアに詰まってしまうことはありませんか?そんなときに役立つのが「5W1H」のフレームワークです。

「誰が(Who)」「何を(What)」「いつ(When)」「どこで(Where)」「なぜ(Why)」「どのように(How)」を組み合わせることで、簡単に面白いストーリーを生み出すことができます。

今回は、5W1Hを活用したユニークで笑える例文をたくさん紹介します。

思わずクスッとするものから、奇想天外な発想が光るものまで、ぜひ楽しんでいってください!

5W1Hを活用した面白い例文集

5W1Hとは?基礎知識を整理

5W1Hとは、「Who(誰が)」「What(何を)」「When(いつ)」「Where(どこで)」「Why(なぜ)」「How(どのように)」の6つの要素を指し、情報を整理しやすくするフレームワークです。

もともとはジャーナリズムや報道の世界で使われていた手法ですが、現在では日常会話、作文、プレゼンテーション、物語作り、さらにはビジネスの場面でも活用されています。

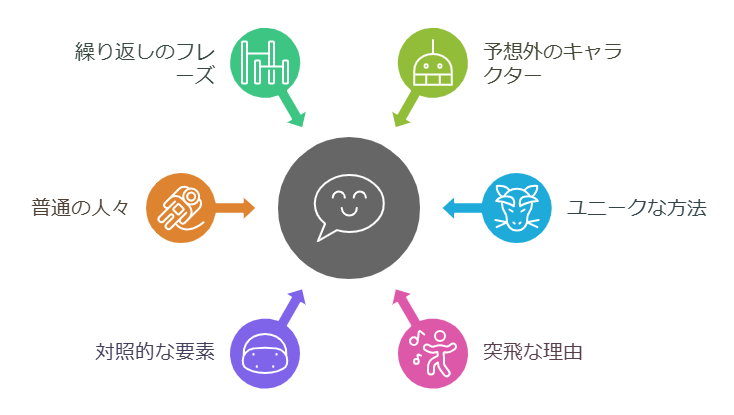

面白い例文の特徴とその効果

- 意外性:「Who」が予想外の人物だと、意表を突く面白さが生まれる。例えば、「ロボットがタイムトラベルして戦国時代の大名になる」といった設定は、現実にはありえないため、読者の興味を引きやすい。

- リズム感:「How」の部分をユニークにすると、テンポの良い文章になる。「忍者が夜の公園でダンスバトルをする」といったフレーズは、語感が軽快でリズミカルな印象を与える。

- オチがある:「Why」の理由が突飛だと、読者を笑わせることができる。「なぜ忍者がダンスバトルを?」「敵の暗殺を依頼されたが、ダンスの方が平和的だったから」といった流れを作ると、意外性のあるオチが生まれる。

- ユーモアのある対比:対照的な要素を組み合わせることで、笑いを誘うことができる。「おじいちゃんが最新のVRゲームに夢中になる」といったように、伝統と最先端技術を組み合わせると、意外性のあるユーモラスな設定が生まれる。

- 読者の想像を裏切る展開:「誰が」を普通の人にして、「どのように」を極端に非現実的にすることで、笑いが生まれる。「小学生が学校で宇宙飛行士になるための訓練を受ける」といった例は、日常の常識を超えた面白さを演出できる。

- 繰り返しの効果:同じリズムのフレーズを繰り返すと、ユーモアが増す。「猫が走る。猫が跳ぶ。猫がUFOに乗る。」のように展開を広げると、読者の期待を超える面白いオチにつなげることができる。

中学生にもわかる5W1Hのゲーム

簡単な5W1Hゲームのお題:例

- Who:宇宙人が

- What:たこ焼きを

- When:100年後に

- Where:火星の屋台で

- Why:地球の食文化を広めるために

- How:ロボットアームでくるくる回しながら

- Who:未来の忍者が

- What:透明になるハンバーガーを

- When:500年後の近未来に

- Where:空中都市の屋台で

- Why:スパイ活動のために

- How:重力をコントロールするフライパンで焼きながら

このようなお題を組み合わせて、自由に話を作ってみると面白い話が生まれます。

さらに、ランダムにキーワードを選んで組み合わせることで、予測不可能なストーリーが生まれ、発想力を鍛えることができます。

友達と楽しむ5W1Hコミュニケーション

友達とランダムに5W1Hを決めて、即興で面白い話を作るゲームをすると、笑いが生まれ、発想力も鍛えられます。

例えば、誰かが「忍者が」「パンケーキを」「未来で」「宇宙のカフェで」「秘密の任務のために」「手裏剣を使って」といった5W1Hを考えた場合、それをつなげて即興で話を作ります。

どんなストーリーができるか、仲間と協力しながら展開していくと、思わぬ方向に話が進むこともあり、大盛り上がりします。

例えば、一人が「Who」を決めたら、次の人が「What」を決め、即興で組み合わせていくことで、予測不可能なストーリーが生まれます。

さらに、制限時間を設けたり、特定の単語を使わなければならないルールを加えたりすると、ゲーム性がアップし、さらに楽しめるでしょう。

5W1Hを使った会話例

例:

- A「誰が変なことしたの?」(Who)

- B「おじいちゃんが!」

- A「何をしたの?」(What)

- B「UFOに乗った!」

- A「いつ?」(When)

- B「昨日の夜!」

- A「どこで?」(Where)

- B「家の庭で!」

- A「なぜ?」(Why)

- B「スーパーに行くのが面倒だったから!」

- A「どうやって?」(How)

- B「洗濯機を改造して!」

別の例:

- A「誰がとんでもないことをしたの?」(Who)

- B「クマのぬいぐるみが!」

- A「何をしたの?」(What)

- B「銀行強盗をした!」

- A「いつ?」(When)

- B「お昼休みの時間に!」

- A「どこで?」(Where)

- B「ショッピングモールの中で!」

- A「なぜ?」(Why)

- B「大好きなハチミツを買うお金がなかったから!」

- A「どうやって?」(How)

- B「店員を抱きしめてお願いした!」

こんな感じで、即興で会話をつなげると大爆笑になること間違いなし!

ルールを決めて、友達同士でどんどんユニークな会話を作っていくと、発想力が鍛えられ、楽しい時間を過ごせます。

小学生のための5W1H活動

小学生向けの面白い例文

- 「誰が」:パンダが

- 「何を」:カレーを作って

- 「いつ」:朝の4時に

- 「どこで」:公園のジャングルジムの上で

- 「なぜ」:お腹がすいていたから

- 「どうやって」:鼻を使って!

- 「誰が」:タコが

- 「何を」:たこ焼きを食べて

- 「いつ」:満月の夜に

- 「どこで」:深海のレストランで

- 「なぜ」:自分のルーツを知りたかったから

- 「どうやって」:足8本を駆使して器用に食べながら!

楽しいお題を使ったワークショップ

子どもたちにランダムな5W1Hを与えて、それをつなげて話を作るゲームをすると、創造力が伸びます。

例えば、「恐竜が」「お寿司を食べる」「江戸時代に」「お城の中で」「侍と仲良くなるために」「お箸を特訓して」というお題が出た場合、それを使って自由に物語を作ることで、ユーモアや発想力を鍛えることができます。

また、グループワークにすることで、お互いにアイデアを出し合いながらストーリーを発展させることができます。

一つの5W1Hの組み合わせを順番に発展させていく形で話をつなげると、予想外の展開が生まれ、子どもたちも夢中になります。

5W1Hを使ったゲームアイデア

5W1Hお題の作り方

キーワードをランダムに選び、自由に組み合わせるだけでユーモラスな展開が生まれます。

例えば、「忍者が」「アイスクリームを作る」「南極で」「ペンギンのために」「雪を使って」「手裏剣の形に整えながら」といったお題を組み合わせることで、ユニークな物語が簡単に作れます。

また、テーマを設定して、そこからキーワードを選ぶ方法もあります。

例えば、「未来の世界」をテーマにするなら、「ロボット」「宇宙旅行」「AI」「タイムマシン」などの単語を使って5W1Hの組み合わせを作ると、SF風の物語が完成します。

チームで楽しむ5W1Hゲーム

このゲームでは、一人が「Who」を決め、次の人が「What」、その次の人が「When」と順番に決めていき、最後の「How」までつなげてストーリーを作ります。

例えば、

- Who(誰が):カウボーイが

- What(何を):タコを育てて

- When(いつ):西部開拓時代に

- Where(どこで):砂漠の真ん中で

- Why(なぜ):水不足を解決するために

- How(どのように):特殊な水分吸収タコを開発して

こういったユーモラスなストーリーを即興で作ることで、想像力や発想力が鍛えられます。

また、時間制限を設けて、制限時間内にストーリーを完成させるルールを加えると、よりスリルが生まれ、ゲーム性が増します。

面白い5W1Hの回答の作り方

ユーモアを交えた例文のポイント

- 意外な組み合わせを作る:普通では考えられない要素を掛け合わせることで、驚きや笑いを生み出すことができます。例えば、「ロボット執事が江戸時代の大名と共に温泉旅行に行く」など、時代やジャンルを超えた組み合わせを作ると面白さが増します。

- 日常とかけ離れたシチュエーションにする:非現実的な状況を作り出すことで、読者の想像力を刺激し、興味を引くことができます。「空飛ぶ犬がUFOを運転してコンビニに行く」といったように、日常の出来事と非日常の要素をミックスするとユーモラスな表現になります。

- 語感やリズムを考える:テンポの良い文章は、読み手にとって心地よく、印象に残りやすいです。「忍者が南極で寿司職人になる」よりも「忍者、南極、寿司職人!」のように単語をリズミカルに配置することで、よりインパクトのある表現になります。

創造力を刺激する5W1Hの使い方

自由な発想を大切にしながら、普段考えつかないような組み合わせを試してみましょう。

例えば、5W1Hの要素をランダムに決めて、そこから話を膨らませる方法があります。

- Who(誰が):怪盗パンダ

- What(何を):ダイヤモンドの代わりに巨大なおにぎりを盗む

- When(いつ):満月の夜に

- Where(どこで):タワーの最上階で

- Why(なぜ):実はおにぎりが秘宝だったから

- How(どのように):風船をつけてふわふわ飛びながら

このような設定を作り、そこから物語を広げていくことで、発想力が鍛えられます。

また、制限時間を設けたり、特定の単語を必ず入れるルールを加えることで、よりクリエイティブな発想が生まれるでしょう。

興味を引く物語のフレーズ

「まさか、こんなことが起こるなんて!」のようなフレーズを入れると、読者を引き込みやすくなります。

- 「気づいたら…私は巨大なトーストの上にいた!」

- 「博士の発明したタイムマシンが、まさかのトイレだったなんて!」

- 「伝説の剣を抜いたら…ただの魚だった!」

こうした意外性のあるフレーズを使うことで、読者の興味を一気に引きつけ、続きが気になる展開を作ることができます。

5W1Hをうまく活用しながら、ユーモアと創造性を組み合わせたストーリー作りに挑戦してみましょう!

まとめ

5W1Hを活用すると、シンプルな文章でも一気に面白く、創造的なものになります。

特に、「意外性」「リズム感」「オチ」などの要素を加えることで、ユーモアあふれる表現が可能になります。

5W1Hで面白くなるポイント

| 要素 | 面白さの秘訣 |

|---|---|

| Who | 予想外の人物を選ぶ(例:宇宙人、忍者、タコなど) |

| What | 普通ではしない行動を設定する(例:カレーを作る、銀行強盗をする) |

| When | 非日常的な時間を使う(例:100年後、深夜3時) |

| Where | ありえない場所を選ぶ(例:火星、海底レストラン) |

| Why | 突飛な理由を考える(例:ダンスの方が平和だから) |

| How | 変わった方法で実行する(例:洗濯機を改造して) |

このフレームワークを使えば、即興で楽しい会話をしたり、ユニークな物語を作ったりすることができます。

ぜひ、友達や家族と5W1Hを使ったゲームを楽しみながら、発想力を鍛えてみてください!