カメムシの臭いに悩まされたことはありませんか?

特に緑と茶色のカメムシでは「どっちが臭いの?」と気になる人も多いはずです。

この記事では、カメムシ緑と茶色どっちが臭いかを徹底比較、種類ごとの臭いの質や強さ、実際の体験談などをもとに、臭気の違いを詳しく解説します。

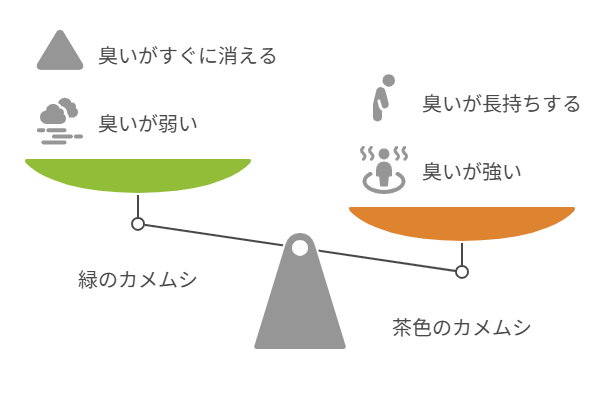

緑と茶色のカメムシはどっちが臭い?

カメムシの中でも、緑と茶色の個体には臭いの強さに違いがあるのでしょうか?

一般の人々が感じる印象や実際の体験談、さらにはカメムシの種類ごとの特徴をもとに比較してみると、種類によって異なる傾向が見られます。

中でも特に多くの人が共通して挙げるのが、茶色のカメムシの方が臭いが強いという印象です。

もちろん、個体差や環境要因も影響するため一概には言い切れませんが、実生活で遭遇した際の臭いの残り方や刺激の強さから、茶色のカメムシの方が「不快」とされることが多いのです。

種類ごとの臭いの特徴と違い

緑のカメムシとして知られるのは「アオカメムシ」や「チャバネアオカメムシ」で、比較的柔らかく甘酸っぱいような臭いを出します。

一方、茶色のカメムシには「クサギカメムシ」や「マルカメムシ」などがおり、その臭いはツンと鼻をつくような刺激臭で、多くの人にとって非常に不快に感じられるものです。

においの質がそもそも異なっており、香りの持続時間にも差があります。

実際の臭い強度の比較

SNSや口コミ、掲示板などの情報を集めると、茶色のカメムシに関する

- 「家中が臭くなった」

- 「玄関に入ってきた1匹で数時間臭いが消えなかった」

といった声が圧倒的に多いです。

対して緑のカメムシについては「服についたけど少しすれば消えた」など、比較的軽度の被害報告が目立ちます。

このように、体感としての強さも茶色が上回っていることが伺えます。

嗅覚テストや体験談の検証結果

実際に臭いの強さを数値化した研究例はまだ多くありませんが、個人が行った簡易実験や観察報告では茶色のカメムシの方が悪臭が持続する傾向にあるとされています。

例えば、ペットボトルに捕獲して臭いの変化を記録した体験談では「緑は翌日には臭いが抜けたが、茶色は3日経っても残っていた」と記されていました。

こうした実体験の積み重ねが、「茶色=より臭い」という評価につながっていると考えられます。

緑のカメムシの臭いと特徴

緑のカメムシの種類と生態

緑色をしたカメムシの中でも、特によく見られるのが

- 「アオカメムシ」

- 「チャバネアオカメムシ」

といった種類です。

これらは日本全国に広く分布しており、農作物への影響が大きい害虫として知られています。

特にアオカメムシは、稲作や果樹栽培において深刻な吸汁被害を与えることがあります。

春になると活動を開始し、気温の上昇とともに繁殖活動も盛んになります。

初夏から夏の終わりにかけてが最も活発で、葉の裏や果実の周囲に集団で発生することもあります。

農家にとっては駆除対策が重要な課題となっており、防虫ネットやフェロモントラップの活用などが行われています。

臭いの発生タイミングと強さ

緑のカメムシは、身体に危険を感じたときや外的な刺激を受けた際に、防御反応として独特な臭いを発します。

特に手で触れたり、衣類に付着して押しつぶされてしまった場合などに強く臭いが放たれることが多いです。

発生した臭いは比較的強烈ではあるものの、空気中に拡散しやすく、時間が経てば消えていく傾向があります。

そのため、室内で遭遇した場合でも、換気をすれば比較的早く臭いは薄れていきます。

ただし、鼻の近くで臭いをかいでしまった場合は、しばらく残ると感じる人もいます。

緑のカメムシによる被害例

農業の現場では、緑のカメムシによる被害が毎年のように報告されています。

例えば、アオカメムシはミカンやナシ、モモ、柿などの果物の果皮に針を刺して吸汁し、その部分が変色したり、商品価値が著しく低下したりすることがあります。

また、野菜類ではトマトやピーマンなども被害にあいやすく、見た目が悪くなるだけでなく、内部が変質することもあるため注意が必要です。

都市部では、洗濯物に緑のカメムシが付着して室内に持ち込まれるケースが多く、干していたシャツやタオルに臭いが残ってしまうなど、日常生活にも影響を及ぼす存在となっています。

茶色のカメムシの臭いと特徴

茶色のカメムシの種類と生態

茶色いカメムシの代表種としては、

- クサギカメムシ

- マルカメムシ

などが知られています。

これらの種類は特に秋になると目立って増加し、寒さをしのぐために越冬場所を探して建物内に侵入してくることが多くなります。

クサギカメムシは特に住宅やビルの壁面に大量に付着し、窓の隙間や換気口などから屋内へ侵入してくるケースが全国的に報告されています。

また、マルカメムシは比較的小型ながらも集団で現れる傾向があり、田畑や庭先などに大量発生することがあり、見た目のインパクトとともに臭気の問題も引き起こします。

これらのカメムシは一度侵入してしまうと、完全に排除するのが難しく、特に集合住宅では近隣住民とのトラブルにもつながることがあります。

茶色のカメムシの臭いの特徴

この臭いは、人によっては頭痛や吐き気を催すほど不快に感じる場合があり、密閉された空間に入った場合、臭いが長くこもる傾向があります。

茶色のカメムシは臭腺の分泌量が多いとされており、危険を感じたり、触れられたりした瞬間に一気に臭いを放出します。

この臭いは衣類や壁紙、カーテンなどに染みつきやすく、通常の換気や掃除ではなかなか完全に取り除けないこともあり、生活環境に深刻な影響を与えることがあります。

被害報告と影響の傾向

茶色のカメムシによる被害は、農業分野と家庭生活の両方で広く確認されています。

農作物では大豆や果樹などに対する吸汁被害が多く、品質の低下や収量の減少を引き起こします。

また、都市部では住宅の隙間や外壁の割れ目から室内に入り込み、特に冬場に暖房が効いた室内で活動を再開することがあります。

これにより、突然部屋中に悪臭が漂うといったトラブルが発生し、住人のストレス問題にもつながります。

さらに、侵入したカメムシを不用意に潰してしまうことで臭いが広がり、壁や床に臭気が残るなどの二次的被害も多く報告されています。

カメムシの臭いの正体と発生メカニズム

臭いの成分とその役割

カメムシが発する独特の臭いは、主にアルデヒド類やエステル系化合物によって構成されています。

これらの成分は、カメムシが自らの身を守るための重要な防御手段として発達してきました。

敵に襲われたときや危険を感じた際に、臭腺から瞬時に分泌され、外敵を撃退する役割を果たします。

種類によってこの分泌物の構成比は異なり、同じ「臭い」といっても、甘酸っぱい香りから鼻をつく刺激臭まで幅広いバリエーションが存在します。

特にアルデヒド系成分は揮発性が高く、遠くまで臭気を拡散させる特徴があり、より警告の効果が強いとされています。

また、臭いの強さや質は成虫と幼虫でも異なる場合があり、成長段階によって分泌機能に変化があると考えられています。

環境要因による臭気の強弱

カメムシの臭いの強さは、そのとき置かれている環境によって大きく左右されます。

特に気温と湿度は、臭気の感じ方に強い影響を与えます。

高温の環境では成分の揮発が促進されるため、臭いが一層強く感じられる傾向にあります。

また、乾燥した空気中では臭気がこもりやすく、室内や密閉空間では臭いが長く残ることも。

加えて、外的刺激――例えば人間が捕まえようとしたり、押しつぶしたりする行為――が加わると、臭腺からの分泌が急激に活発化します。

このように、環境と行動の両面が組み合わさって、臭いの強さや持続時間が変化するのです。

植物との関係や食性の違い

カメムシの臭いには、彼らが普段どのような植物を食べているかという食性の違いも影響しています。

植物の種類によって体内に取り込まれる成分が異なるため、分泌される臭気の成分構成にも違いが生じます。

たとえば果樹を吸汁している個体は、比較的甘い香りを含む分泌物を出す傾向があり、一方で野菜や雑草などを食べているカメムシは、より強烈で不快な臭いを放つことがあります。

また、植物に含まれる化学成分が直接的に臭腺に影響を与える可能性も指摘されており、カメムシが生息する地域や植生によっても、臭いの傾向にばらつきがあると考えられます。

これらの要因が複雑に絡み合い、私たちが感じる「臭いの違い」に繋がっているのです。

緑と茶色で違う?カメムシの発生時期と活動傾向

季節ごとの発生ピークと注意点

緑のカメムシは主に春から夏にかけて活動が盛んになります。

特に気温が上昇し始める4月〜6月ごろから目撃情報が増え、果樹や農作物への被害もこの時期に集中します。

彼らは繁殖期にあたるこの季節、栄養豊富な植物を求めて移動するため、果樹園や畑に集まる傾向があります。

一方で、茶色のカメムシは秋、特に9月〜11月にかけて発生のピークを迎えます。

これは越冬の準備として、暖かい場所や建物内への侵入を試みる行動によるものです。

家屋の外壁やベランダ、網戸のすき間に集まりやすくなり、人の生活空間に近づくことでトラブルが増加する傾向にあります。

また、秋の夕方以降は飛来数が増すため、網戸の管理や換気方法にも注意が必要です。

臭いの強さと活動時期の関係

春〜夏の緑のカメムシは、外出先や洗濯物での接触により臭いを放つことが多く、屋外活動が増える季節でもあるため遭遇率が上がります。

一方、秋の茶色カメムシは越冬前に大量発生し、建物に侵入してくる機会が増加します。

そのため、室内で臭いを放つケースが多くなり、臭気被害がより深刻になります。

特に集合住宅では、他の部屋にも臭いが広がることがあり、周囲への影響も無視できません。

活動時期のピークと臭いの強さは密接に関係しており、発生する季節ごとの特徴を理解することが対策の第一歩となります。

地域ごとの出現傾向

日本国内でも地域によってカメムシの出現傾向は異なります。

温暖な地域、特に西日本や関東南部では、緑のカメムシが早い段階から活動を開始し、長い期間にわたって見られることがあります。

また、これらの地域では茶色のカメムシも越冬行動を早くから始めるため、秋だけでなく初冬にも活動が確認されます。

一方、寒冷地においては、夏季の短い間に緑のカメムシが集中して活動し、秋には茶色のカメムシが一気に姿を現す傾向があります。

標高が高い地域や内陸部では発生の時期が遅れる場合もあり、地域の気候条件や植生の違いが種類の分布と発生タイミングに大きく影響を与えています。

そのため、地域ごとに異なる対策や注意が求められます。

まとめ

カメムシ緑と茶色どっちが臭いかという点では、多くの人が「茶色の方が臭い」と感じているようです。

実際の被害報告や臭いの残り方から見ても、茶色のカメムシは刺激臭が強く、室内トラブルの原因になりがちです。

対照的に緑のカメムシは臭いが穏やかで、比較的早く消える傾向があります。

| 比較項目 | 緑のカメムシ | 茶色のカメムシ |

|---|---|---|

| 臭いの質 | 甘酸っぱい香り | 刺激の強い酸臭 |

| 臭いの強さ | やや控えめ | 強く長く残る |

| 臭気の残留 | 換気で早く消える | 衣類や室内に残りやすい |

臭いの違いを理解しておくことで、カメムシ対策にも役立ちます。