カメムシの発生に悩まされていませんか?特有のニオイや作物への被害で厄介者扱いされがちなカメムシですが、自然界にはこの害虫を好んで食べる野鳥たちがいます。

この記事では、カメムシを捕食する代表的な野鳥の種類や、その捕食行動、生態系における役割を詳しく解説。

農薬に頼らない、環境に優しいカメムシ対策のヒントをお届けします。

カメムシを食べる天敵野鳥の種類とは?

カメムシは独特な臭いを持ち、害虫として農業や家庭菜園に悪影響を及ぼす存在です。

しかし、自然界にはカメムシを捕食する野鳥が存在し、彼らの生態を知ることで、より自然に近い害虫対策が可能になります。

カメムシを食べる代表的な鳥:スズメ・ムクドリ・ヒヨドリ

スズメは日本全国で見られる身近な野鳥で、雑食性のため昆虫や穀物、果実など幅広い食物を口にします。

特に春から夏にかけては昆虫を積極的に食べる傾向があり、カメムシもその対象になります。

小型ながらもすばしっこく、茂みや地面で動き回る昆虫を見つけては器用に捕まえて食べる姿が観察されています。

ムクドリは中型の鳥で、群れで行動することが多く、昆虫を探すときも集団で効率よく動きます。

畑や庭などの開けた場所で地面の虫をついばむことが多く、カメムシのような移動性のある虫に対しても果敢にアプローチします。

飛翔しながら空中で虫を捉える能力にも優れており、その機敏さは駆除効果の高さにもつながっています。

ヒヨドリは一見すると果実食の印象が強いですが、実は雑食性であり、果物だけでなく昆虫も捕食することで知られています。

特に繁殖期には雛にたんぱく源を与えるために昆虫を狙う傾向が強まり、カメムシもそのターゲットになります。

森林だけでなく住宅地にも現れることから、庭先でカメムシを捕食する姿が見られることもあります。

それぞれの野鳥の捕食行動と特徴

スズメは地上や低木の間を素早く動き回り、小さな体を活かして狭い場所にも入り込みます。

昆虫の気配を察知すると、じっと観察してから一気に飛びかかり、くちばしで捕らえます。

特に群れで行動する場合、複数のスズメが一度にカメムシの生息域を探索するため、効率よく害虫を減らすことができます。

ムクドリは視野が広く、地面にいる小さな虫も素早く発見します。

飛翔しながらの捕食も得意で、カメムシが飛んだ瞬間に空中でキャッチすることも可能です。また、嘴の力が強いため、固い外殻を持つカメムシにも対応できます。

夕方になると電線などに群れて休息しますが、日中は活発に畑や草地を飛び回り、昆虫を狙っています。

ヒヨドリは高い木の枝で警戒しながら周囲を観察し、地上や葉の間を動く虫を見つけると、急降下して捕まえる行動を取ります。

特に果樹園や庭の木々に多く見られ、果実とともに昆虫も食料としています。

警戒心が強く、静かな場所を好みますが、一度安心できる環境を見つけると継続的に訪れる傾向があります。

これにより、長期的なカメムシ対策にもつながります。

【参考】

広域でのカメムシ対策は天敵である鳥が有効ですが、個人レベルでは「罠」が取り入れやすい対策です。

→カメムシの罠:エサを使ったおびき寄せペットボトルトラップ!

こちらの記事にまとめたので参考になれば幸いです。

天敵野鳥がカメムシ駆除に役立つ理由

自然界における捕食関係と生態バランス

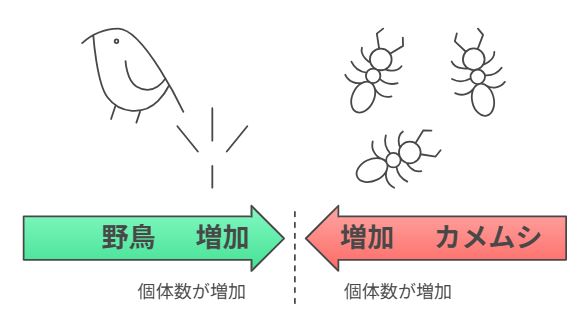

野鳥によるカメムシの捕食は、生態系におけるバランスを保つうえで非常に重要な働きを担っています。

カメムシは植物の汁を吸い、作物に被害を与えることで知られており、個体数が増えすぎると農作物の収量が著しく低下することもあります。

しかし、自然界ではこうした害虫の増加を抑制する「天敵」が存在し、野鳥はその代表格です。

野鳥が定期的にカメムシを捕食することにより、個体数が一定の範囲に保たれ、植物の被害も最小限に抑えられます。

これは、農薬に頼ることなく自然の力で生態系を保つ理想的な仕組みであり、持続可能な農業や緑地管理の観点からも大きな価値があります。

農業や家庭菜園での実用的な効果

特に農業や家庭菜園においては、無農薬での害虫対策を志す人々にとって、野鳥の存在は強力な助けとなります。

天敵野鳥がよく訪れる場所では、カメムシだけでなく他の害虫の数も減る傾向があるとされており、病害虫の全体的なリスクを軽減する効果も期待できます。

例えば、ムクドリやスズメが多く生息している地域では、自然発生的に害虫が抑えられており、農薬の使用量を減らすことに成功している事例もあります。

また、野鳥の訪問頻度を増やすことで、継続的な防除効果が期待できるため、長期的な視点で見てもコストパフォーマンスに優れた方法と言えるでしょう。

天敵野鳥を誘引する環境づくりのコツ

餌場・巣作りに適した庭や畑の工夫

まず、虫が生息しやすい落ち葉のある地面や、除草を控えた雑草エリアなどを意図的に残すことで、餌場としての魅力が高まります。

特にカメムシのような小型昆虫が集まりやすい環境を意識することで、鳥たちの関心を引くことができます。

さらに、低木や茂みのような隠れ家は、野鳥が警戒を解きやすくする重要なポイントです。

これに加え、樹木に取り付けられる巣箱を設置することで、繁殖期にも利用される可能性が高まり、定住率が向上します。

巣箱は入り口の大きさを調整することで、ターゲットとする鳥の種類に合わせた設計が可能です。また、猫などの外敵から身を守れる位置に設置することも忘れずに。

野鳥が集まりやすい植物・環境の整備

野鳥を庭に呼び込むには、彼らの食性や行動パターンに合った植物選びが重要です。

たとえば、ヒマワリやエゴノキ、ナンテン、ピラカンサなどの実をつける植物は、果実を好む鳥にとって格好の餌となり、冬場でも訪れる確率が高くなります。

また、虫が集まりやすい花や草花を取り入れることで、昆虫を主食とする鳥にも対応できます。

さらに、水場の設置は非常に効果的です。

浅めの水鉢や人工の小さな池を作ると、野鳥が水浴びや水分補給を目的にやって来るようになります。

水場には定期的に清掃と水の補充を行い、衛生的な状態を保ちましょう。日陰と日なたの両方を含むレイアウトにすることで、鳥たちが安心して利用できるようになります。

このように、餌・水・安全・繁殖環境の4要素を揃えた庭や畑は、カメムシ駆除に協力してくれる野鳥にとって非常に魅力的なフィールドとなります。

カメムシ発生時期と野鳥の活動タイミング

カメムシの季節的な動きと繁殖時期

カメムシは春の気温上昇とともに活動を開始し、夏にかけて徐々に数を増やしていきます。

特に梅雨明けから初秋にかけては、繁殖と移動が活発になり、住宅地や畑への侵入が目立つようになります。

この時期、日中の暖かい時間帯には飛翔行動も多く見られ、屋内への侵入や作物への吸汁被害が発生しやすくなります。

また、繁殖は気温が高く、湿度も十分にある環境で促進され、短期間で個体数が急増する可能性があります。

特に秋口には、越冬前の準備として活発な行動を示すため、集団で建物の壁やベランダに張り付く光景もよく見られます。

野鳥の活動シーズンと重なる時期を狙う

一方、野鳥の活動も春から秋にかけて活発化します。

これは繁殖や子育ての時期と重なり、昆虫などの高たんぱくな餌を求めて広範囲を飛び回るためです。

特に繁殖期には、親鳥が雛に与えるためにカメムシのような昆虫を集中的に狙うことが多くなります。

カメムシの増加する時期と野鳥の採餌活動が一致することで、自然界における効果的な捕食サイクルが成立しやすくなります。

このタイミングをうまく活用すれば、薬剤に頼らずとも自然な形での駆除効果が期待できます。

野鳥の活動を妨げない環境を整えることで、より多くの野鳥を誘引し、カメムシ対策の効果を高めることができるでしょう。

野鳥によるカメムシ駆除と他の方法の違い

駆除剤との違いと併用の注意点

しかし、その反面、使用する薬剤の種類や頻度によっては、土壌の微生物や益虫、さらには周囲に生息する野鳥など、他の生物にも少なからず影響を与えてしまうことがあります。

特に連用や高濃度での散布は、環境全体のバランスを崩すリスクが高くなるため、注意が必要です。

一方、野鳥による駆除は、自然の摂理に従った方法であり、環境負荷が少なく、他の生物への影響も最小限に抑えられます。

ただし、即効性には乏しく、カメムシが大量発生している場合には単独での対応が難しいこともあります。

そのため、状況によっては野鳥による捕食と化学的な駆除剤の使用を併用する方法が現実的です。

併用する際は、できるだけ野鳥に害のない成分や散布方法を選ぶよう心がけましょう。

たとえば、忌避効果のある天然由来成分を利用したスプレーや、野鳥が近づきにくい時間帯に限定して駆除剤を使用するなどの工夫が求められます。

また、巣箱の周辺や野鳥の餌場から離れた場所に限定して駆除剤を使うことで、野鳥への影響を軽減できます。

このように、野鳥と駆除剤の併用は慎重にバランスを取りながら行うことが重要であり、双方の利点を最大限に活かすことで、より効果的かつ持続可能なカメムシ対策が可能になります。

野鳥活用のメリット・デメリット比較

| 視点 | 野鳥による駆除 | 化学的駆除剤 |

|---|---|---|

| 即効性 | △ ゆっくり効果が出る | ◎ 即効性あり |

| 安全性 | ◎ 環境にやさしい | △ 過剰使用でリスクあり |

| 継続性 | ○ 生態系に組み込まれる | △ 効果が一時的 |

| 費用 | ◎ ほぼ無料 | △ 購入コストあり |

自然と共存しながら、持続可能なカメムシ対策を目指すなら、天敵野鳥の存在を活かすことが非常に有効です。

まとめ:野鳥を味方につけたカメムシ対策のススメ

カメムシ対策において、天敵となる野鳥の存在は無視できません。

自然の摂理を利用することで、環境負荷を抑えながら持続的な駆除が可能になります。以下に、主要なポイントを表にまとめました。

| 視点 | 野鳥による駆除 | 化学的駆除剤 |

|---|---|---|

| 即効性 | △ ゆるやかな効果 | ◎ 即効性が高い |

| 安全性 | ◎ 環境・他生物にやさしい | △ 過剰使用で生態系に影響 |

| 継続性 | ○ 生態系の一部として持続 | △ 効果は一時的 |

| 費用 | ◎ ほぼコスト不要 | △ 購入・散布にコスト発生 |