「カメムシがじっとして全然動かない…これって死んでるの?」そんな疑問を抱いたことはありませんか?

実は、カメムシが動かないのには明確な理由があります。

この記事では、カメムシが動かないのはなぜか、その生態や環境要因、越冬行動との関係について詳しく解説します。

カメムシが動かないでずっといるのはなぜ?

カメムシの生態と動かない時期

カメムシは基本的に昼行性で、日が差す時間帯に活動的に動き回る習性があります。

しかし、季節が進み気温が下がる秋から冬にかけては、次第にその動きが鈍くなっていきます。

特に越冬の準備を始める晩秋になると、建物の隙間や日当たりの良い場所などでじっと動かない姿が多く見られるようになります。

これはエネルギー消費を抑え、生存率を高めるための本能的な行動です。

さらに、活動を停止することで外敵からの視認率も下げられるため、防御的な意味合いも含まれています。

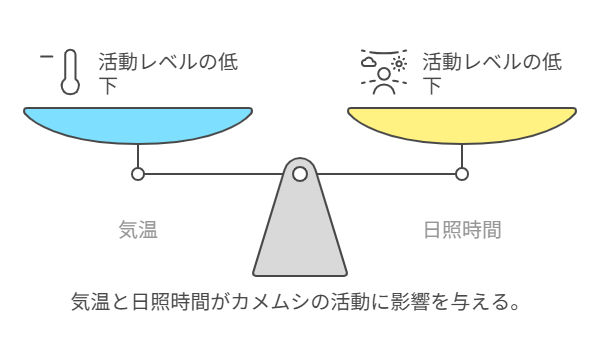

環境がカメムシの行動に与える影響

カメムシの行動には、

- 気温や湿度

- 日照時間

- 風通し

といったさまざまな外部環境要因が深く関係しています。

気温が低くなると体内の代謝も落ち、筋肉を動かすことが難しくなるため、自然と静止することが増えます。

さらに、風が強い場所や湿気が高い環境では、体力を温存するためにあえて動かないという選択をする場合もあります。

また、カメムシは日光に反応して活性化する性質があるため、日照の少ない時間帯や曇りの日などにも動きが鈍る傾向が見られます。

気温との関係:カメムシの活動抑制

カメムシは変温動物であり、周囲の気温によって体温が左右されるため、外気温がそのまま行動に直結します。

特に気温が15℃を下回ると、動作が明らかに緩慢になります。

10℃を切ると、ほとんどの個体が動きを停止し、まるで死んでいるかのようにじっとした状態を保ちます。

このような低温環境では、エサを探す行動や飛翔も見られなくなり、外敵から身を守るために物陰で静かに過ごすことが多くなるのです。

場合によっては、触っても反応を示さず、死んだと誤解されるほどの無反応な状態になりますが、気温が上がると再び活動を再開するケースも珍しくありません。

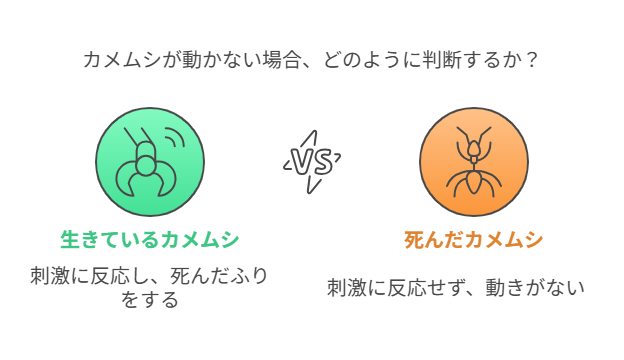

カメムシが動かない時の見分け方

死んでいるか生きているかの見極め

カメムシがまったく動かない場合でも、実際には生きていることが多々あります。

見た目だけでは判断が難しいため、まずはそっと近づいて軽く触れてみましょう。

多くの場合、足や触角がわずかに動いたり、体を少しひねる反応を見せます。

刺激を与えても全く動かない場合は、死亡している可能性が高くなりますが、それでも環境が極端に寒い場合は単に省エネモードで静止しているだけのことも。

可能であれば、室温程度の場所に移動させて様子を見るのも一つの手です。

動かないカメムシの種類と特徴

動かないカメムシの中には、冬季に特に目立って見られる種類が存在します。

例えば「斑点米カメムシ」は、農作物に被害を与えることで知られていますが、気温が下がると動きが非常に鈍くなります。

また「クサギカメムシ」も越冬のために建物内に侵入してくることがあり、人目につく場所で動かずにじっとしている姿が見られます。

さらに「マルカメムシ」のように、体が小さく動きも鈍いため、見逃されやすく、そのまま長期間静止していることも少なくありません。

カメムシの死んだふり行動

この行動は、外敵に捕食されるのを防ぐための戦略で、特に鳥やクモのような捕食者に対して有効です。

動かずにじっとしていることで「死んでいる」「興味がない」と見なされ、攻撃を回避する可能性が高まるのです。

この死んだふりは数分から十数分にわたって続くこともあり、時間が経つと徐々に触角や脚を動かし始め、完全に復活したように歩き出すこともあります。

したがって、動かないからといって即座に処分するのではなく、慎重に見極めることが重要です。

カメムシが動かない理由の詳細

越冬と活動:カメムシのライフサイクル

秋が深まるにつれ、カメムシは寒さを避けるために越冬の準備を始めます。具体的には、

- 日当たりの良い壁や建物のすき間

- 窓枠の隅

- 屋根裏

- エアコンの室外機の中

など、風の当たらない温かい場所に集まります。

こうした越冬場所は、暖を取りながら外敵から身を守るのに適しているため、選ばれやすいのです。

冬の間、カメムシは体の代謝を大きく抑え、ほぼ動かずにじっとした状態で数ヶ月を過ごします。

この状態では餌も取らず、最小限のエネルギーで冬を乗り越えようとします。春になると気温の上昇とともに再び活動を開始し、繁殖期に備えます。

大量発生の背景とカメムシの習性

カメムシが大量に発生する年は、前年の夏や秋における気候条件がカメムシにとって好ましいものであった場合が多いです。

例えば、気温が高く、湿度がほどよく保たれた状態が長期間続いた年には、カメムシの繁殖が活発になり、その影響で翌年に目立つほどの個体数となるのです。

また、天敵が少なかった年や農薬の使用が減った場合にも、カメムシが増加しやすくなります。

このような大量発生時でも、気温が下がると一斉に静止し始め、家の壁や窓に張りつくように動かずにいる光景が見られ、より一層目立ちやすくなります。

刺激に対する反応:なぜ動かない?

カメムシは外部からの刺激に対して、即座に逃げるのではなく、まずはじっとして危機が去るのを待つという本能的な防衛行動を取ります。

軽い振動や物音では反応せず、明確な危険が迫ったとき、たとえば手で直接触られた場合や急激な温度変化があったときにのみ、逃げ出す行動を見せることが多いです。

この「まず止まる」性質は、捕食者に対して自分の存在を気づかせにくくする効果があり、生存戦略として非常に合理的です。

そのため、見た目にはまったく動かないように見えても、実際には周囲の変化をしっかり感じ取っていることがあります。

カメムシに対する質問と回答

よくある質問:カメムシの生態について

Q. カメムシは冬眠するの?

Q. ずっと同じ場所にいるのはなぜ?

カメムシの駆除に関する疑問

Q. 動かないカメムシも駆除すべき?

Q. 市販のスプレーは効く?

カメムシ対策の方法に関する質問

Q. 動かないカメムシを見つけたらどうする?

まとめ

カメムシが動かない理由には、気温や湿度といった環境の影響、越冬行動、防御本能などが複雑に絡んでいます。

以下の表に、主な原因と特徴を簡潔にまとめました。

| 状況・要因 | 動かない理由の内容 |

|---|---|

| 気温が低い | 代謝が落ちて省エネモードに移行 |

| 外敵の気配がある | 死んだふりで捕食を回避 |

| 越冬中 | 暖かい場所でじっとしてエネルギーを節約 |

| 日照や湿度が悪い | 行動を控えて安全なタイミングをうかがう |

動かないからといって安心せず、必要に応じて適切な駆除や対策をとることが、カメムシとの上手な付き合い方と言えるでしょう。